DIY Biennale Venezia – Part 4

Reaktion auf: J.D. Okhai Ojeikere (Gruppenausstellung Arsenale)

Von Natascha Brandenburg, Veronique Kieffer, Lina Mei

Der mittlerweile anerkannte Modefotograf wird 1930 in Nigeria geboren und wuchs in einem kleinen afrikanischen Dorf auf. Mit Fotografie kommt er das erste Mal im Alter von 20 Jahren in Berührung, als er sich seine erste gebrauchte Kamera mit Namen „Brownie D“ kauft. Damit entwickelt er schnell eine Leidenschaft für dieses Handwerk, so dass er Anfang der 50er Jahre eine Anstellung in der Abteilung für Fotografie im Ministerium für Information in Ibadan antritt.

Nach der Durchsetzung von Nigerias Unabhängigkeit 1960, gibt er seinen Posten im Ministerium auf, um Fotograf für den 1. nigerianischen TV-Sender zu werden. In den späten 60er Jahren beginnt er die verschiedensten Aspekte nigerianischer Kultur in der Ära des Postkolonialismus zu dokumentieren. Dieses Projekt wächst über Jahrzehnte und umfasst circa 5000 Bilder. Im Gegensatz zu seinen professionellen Arbeiten, verfolgt er dieses Projekt völlig unabhängig, nur nach seinen eigenen Vorstellungen und Ideen.

Seine bekannteste Serie entdecken wir dieses Jahr auf der Biennale, die Frisuren nigerianischer Frauen der letzten vierzig Jahre dokumentiert. In mehr als 1000 Fotografien hält er unterschiedlichsten Kopfschmuck und Flechtkunst fest, deren Fertigstellung oftmals Tage oder sogar Wochen benötigt. J.D. Okhai Ojeikere registriert und kategorisiert damit traditionelle Stile hunderter ethnischer Gruppen in Nigeria. Teilweise werden mit diesem Kopfschmuck soziale Positionen oder soziale Ereignisse symbolisiert. Im Zuge der Unabhängigkeit lösen sich bestimmte ethnische Grenzen und damit auch für diese typische Frisuren auf.

Direkt im ersten Ausstellungsraum des Arsenale begegneten uns die schwarzweiß Fotografien von Okhai Ojeikere, die die Haartrachten von Nigerianischen Frauen zeigen. Was die Fotografien von Ojeikere repräsentieren, neben beeindruckenden Haarkünsten, und über welch lange Zeitspanne diese Bilder entstanden sind, war uns zu Anfang gar nicht bewusst. Da die Bilder alle in schwarz-weiß gehalten sind, immer den gleichen Ausschnitt zeigen und ähnliche Qualität haben, geben sie keinen Rückschluss auf die zeitlichen Abstände in denen sie angefertigt wurden. Als Betrachter hatten wir den Eindruck, dass es sich in erster Linie um brillante Flechtkünste von Afrikanerinnen handelt. Ein Blick auf die Informationstafel enthüllte uns erst den Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, in denen der Künstler die Frisuren, oder wie er sie nennt sculptures for a day , aufgenommen hat. Nach und nach wurde uns klar, dass es hier nicht nur um tolle Fotoaufnahmen und die virtuosen Künste von afrikanischen Hairstylisten geht, sondern die Ausstellung eine Art Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung Nigerias ist. Der Informationstext wies uns darauf hin, dass die Frisuren der Frauen mehr repräsentieren, nämlich den gesellschaftlichen Wandel Nigerias hin zur Unabhängigkeit. Diese Erkenntnis veranlasste uns darüber nachzudenken ob in unseren Breitengeraden ähnliches festzustellen wäre. Ließe sich anhand von Frisuren der letzten 50 Jahre erkennen, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat? Gibt es „bei uns“ überhaupt vergleichbare Traditionen in der Haarflechtkunst? Sieht man auf alten Bildern unserer Großeltern nicht oft geflochtene Zöpfe? Wie sieht es heute aus mit den Frisuren von Frauen? Wenn anhand unserer Haarmoden eine Entwicklung zu erkennen wäre, wie haben sich Frisuren entwickelt und wohin? Frisuren können die eigene Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, aber sind sie wirklich auch ein Spiegelbild von Gesellschaft? Diese und ähnliche Fragen stellten wir uns bei unserer Betrachtung der Fotografien und noch viel mehr kamen hinzu während unserer Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk.

Unserer Reaktion:

Angeregt von diesen Fragen und dem Wissen über den Hintergrund der Aufnahmen ergab sich ziemlich schnell unsere eigene Reaktion auf das Werk. Noch vor Ort haben wir uns gegenseitig versucht die Haare zu flechten und uns an entsprechende Flechtfrisuren zu erinnern, die wir aus Deutschland kennen. Schnell kamen wir auf Ideen wie den Bauernzopf oder die Affenschaukel. Bald wurde uns aber auch bewusst, das Haare flechten keine einfache Angelegenheit ist. Durch unser quasi „Reenactment“ des Haarflechtens konnten wir uns auf einmal gut vorstellen wie zeitaufwändig dieser Prozess ist; dass die kunstvollen Frisuren der Nigerianerinnen mehrere Stunden, wenn nicht sogar Tage in Anspruch nehmen. Des Weiteren führt gerade diese körperliche Auseinandersetzung mit Ojeikeres Werk, die nur in gegenseitiger Hilfestellung funktioniert, zu einem intensiven Austausch. Bedingt durch die gegenseitige Nähe des Frisierens entsteht eine Verknüpfung mit dem Thema, die mit bloßen Gesprächen nicht vergleichbar ist. Wir werden an Dokumentationen erinnert, die diesen Ablauf und das in den Mittelpunkt stellen der Haar-Kultur bezeugen. Afrikanische Frauen in den Küchen oder Wohnzimmern ihrer Wohnungen. Es werden gegenseitig Frisuren angefertigt, kombiniert mit kommunikativem Austausch, Empfangen von Besuchern, Kindererziehung, Kochen, Essen, Lachen – in lautstarkem Miteinander. Und Wir? – Wir sitzen der ungewöhnlichen Situation wegen leicht angeheitert auf dem Steinboden einer der „kurzen“ Wege zwischen den Ausstellungsgebäuden. Verwirrte Blicke erntend verhalten wir uns eher ruhig und beginnen uns zu identifizieren mit dieser aufwändigen Kunst des Miteinanders. Es wird deutlich, dass Ojeikeres Werk Beispiele einer Ästhetik sind, die aus tiefster Verbundenheit zu seiner eigenen Kultur und Lebensform basieren und einen Beitrag zum Verständnis dafür liefern, dass das was als reine Oberfläche erscheinen mag Ausdruck tiefer und unveräußerlicher Einzigartigkeit einer Kultur ist.

Mit dem Ergebnis unseres Miteinanders stellten wir uns schließlich vor passende Fotografien des Künstlers. Dabei gelangt noch ein weiterer Aspekt in den Fokus unserer Wahrnehmung. Durch die genaue Betrachtung der einzelnen Köpfe, um die richtige Pose für die eigenen Fotos zu finden, wird das reine Formenspiel der Serie deutlich. Die Köpfe und ihr Schmuck bilden minimalistische, abstrakte und vergängliche skulpturale Formen. Mit geflochten, umwickelten, in Knoten gebundenen und hoch aufgetürmten Locken ebnet Ojeikere den Weg von der Abstraktion mitten in die nigerianische Kulturgeschichte.

Was wir aus der Aktion mitnehmen:

Frisuren sagen mehr über einen Menschen aus als das, was die Fotos von Ojeikere auf der Biennale auf den ersten Blick zu zeigen scheinen. Je mehr wir uns mit den Werken befasst haben, desto mehr wurde uns bewusst, dass die Frisuren nicht nur „schön“ und „kunstvoll“ sind und nur für die Optik und den Stil eines Menschen stehen. Besonders in den afrikanischen Ländern sind sie mehr als nur Kopfschmuck. Frisuren sind Ausdruck von Status, Tradition und Religion und somit Teil der Kultur. Früher konnte man sogar den Status des Trägers durch die unterschiedlichen afroamerikanischen Flechtkünste widerspiegeln. Von Stamm zu Stamm trug man unterschiedliche Flechtkünste umso die Stammeszugehörigkeit zu symbolisieren. Die entsprechende Frisur unterschied sogar verheiratete und nicht verheiratete Frauen. Diese Flechtkünste und Traditionen sind bis heute in manchen Teilen Afrikas bestehen geblieben. Aber nicht nur in Afrika, wie wir durch unsere Recherchen herausfanden. Auch bei den Afroamerikanern in den USA stellt die Frisur ein Statussymbol dar. Je aufwendiger die Frisur, desto höher der Status. Auch in China, fanden wir heraus, legte man früher großen Wert auf die Frisuren. Dort mussten die Männer zum Beispiel einen langen Zopf tragen, und wenn sie sich widersetzten wurde ihnen mit der Todesstrafe gedroht. In Europa wiederrum, ergänzen die Frisuren eher das Outfit – man trägt das was „in“ ist und was einem gefällt. Manche wollen auffallen und manche sind lieber angepasst. Die Frisur ist Teil eines Stils und hat weniger mit Symbolik sondern mit dem optischen Erscheinungsbild zu tun. Wir kamen letztendlich zu dem Schluss, dass Frisuren in unseren Breitengeraden vor allem den persönlichen Modegeschmack unterstreichen.

Auf unsere Zukunft als Kunstlehrerinnen bezogen, nehmen wir in jedem Fall die Tatsache mit, dass eine intensive kreative Auseinandersetzung der Schüler mit einem Thema, das ihnen zunächst vielleicht belanglos oder langweilig erscheinen mag, sehr spannend und aufschlussreich für sie werden kann. Vielleicht ist es sinnvoll die erste Ablehnung manchen Themen gegenüber ernst zu nehmen und sie zu fragen, was sie gerade nicht anspricht, um genau über diesen Weg an inhaltliche Grenzen der Thematik zu stoßen, die man selbst bei der Unterrichtsplanung gar nicht vor Augen hat. So wie wir anfänglich bloße Frisuren wahrgenommen haben und über die Infragestellung dieses Werkes als Referatsthema diskutiert und auf diesem Wege Hintergrundwissen in unserem eigenen Erfahrungsschatz und mit Hilfe anderer Quellen gefunden haben. Im Austausch miteinander entstehen gerade in der Kunst neue Diskurse, Nischen und Betrachtungsweisen, so dass bei der theoretischen Werkanalyse und praktischen Reaktion, intensive Auseinandersetzung in Teamarbeit sinnvoller erscheint als bloßer Frontalunterricht.

Reaktion auf: Linda Fregni Naglers „The Hidden Mother“ (Gruppenausstellung Arsenale)

Von Lisa Gräff

Auf welches Werk beziehe ich mich?

Im Arsenal stellt die 1979 in Schweden geborene Fotokünstlerin Linda Frengi Nagler im Zuge der Biennale Venedig 2013 ein Fotosammlung aus, kuratiert von Cindy Sherman.

„The Hidden Mother“ setzt sich aus 997 gesammelten Babyporträts zusammen, die in langen

Schauvitrinen präsentiert werden.

Die vielen Schwarzweiß- und Sepia-Fotografien, die zur Zeit des 19. und Beginn des 20.

Jahrhunderts aufgenommen wurden, zeigen nur auf den ersten Blick niedliche Babyfotos. Bei

genauerer Betrachtung fällt die, stellenweise (sehr unbeholfen) versteckte Mutter auf.

Zu damaliger Zeit wurde noch anders retuschiert: Die einzige Option, ein Baby-Einzelfoto zu

schießen, war es die Mutter irgendwie zu verdecken. Denn sie musste da sein (unter Laken), um das Kind zu halten. Auf anderen Bildern kauert sie hinter dem Stuhl, auf dem ihr Sprössling posiert. Stellenweise schneidet der Bildrand sie an oder ein passend gewählter Rahmen verdeckt sie. Einige Fotografen schwärzten einfach das Gesicht oder haben sie in Rückenposition zur Kamera fotografiert, um den Fokus auf das Kind zu richten.

Warum habe ich dieses Werk ausgewählt?

Im ersten Rundgang fielen mir die verdeckten Mütter gar nicht auf. Es waren lediglich Babyfotos. Jedoch ließ mich der Gedanke nicht los, dass irgendetwas an den Bildern „anders“ war. Also ging ich noch einmal zurück und ließ die Fotografien auf mich wirken. Der belustigende Gedanke, wie eigenartig und dilettantisch die Fotos wirkten, wich schnell einem Gefühl von Beklommenheit: Verdeckt unter Decken und versteckt hinter Bilderrahmen. Von der Bildfläche verschwunden – das stellten die Frauen plötzlich für mich dar. Der Informationstext zu dem Kunstwerk projizierte meine Gedanken und baute sie aus:

Das Werk spiegelt die Rolle der Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts wider, deren Rechte noch nicht erkämpft waren. Bilder aus einer anderen Zeit, die uns darauf aufmerksam machen, wie die Welt vor uns aussah. Die Fotos sind eine Ode an die Mutterliebe, die doch so oft hingebungsvoll schmerzhaft und unsichtbar ist.

Reaktion auf das Werk

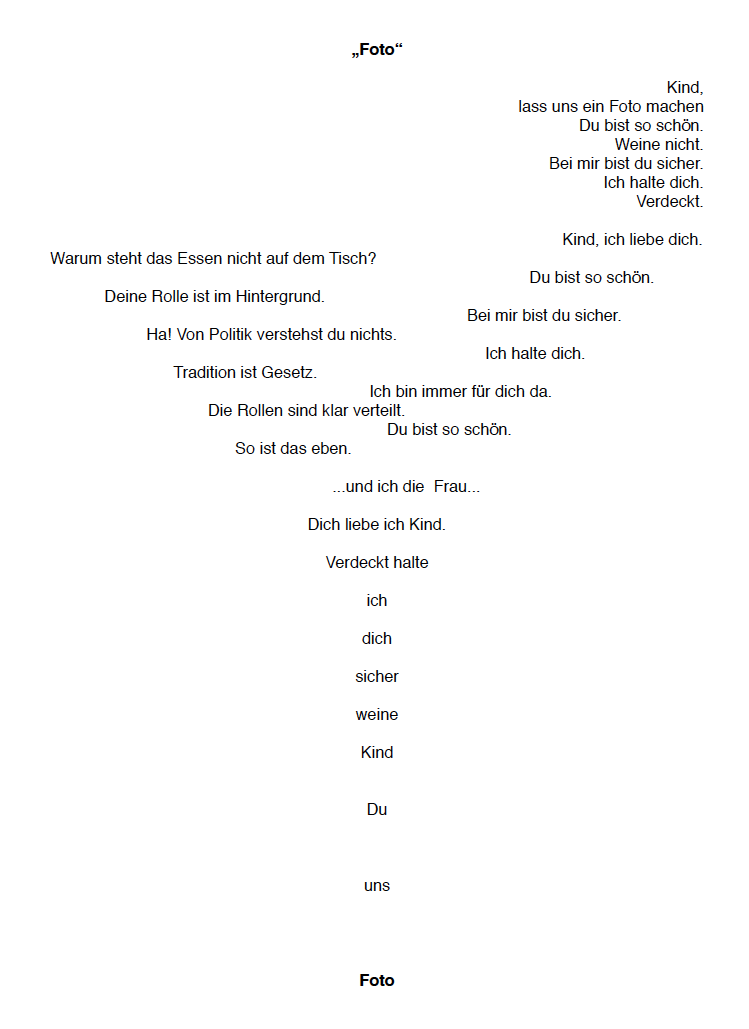

Die Performance ist werkunterstützend, vielleicht auch erklärend. In rein schriftlicher Form, als Bildgedicht, bezieht es sich thematisch ebenfalls auf das Werk, kann aber dennoch auch für sich alleine stehen. Es handelt sich um einen Dialog, der als inneres, zerrissenes Gespräch oder Standpunktaustausch verstanden werden kann.

Im beginnenden Monolog schildert die Frauenposition ihre unerschütterliche Liebe zu ihrem Kind, die Linda Fregni Nagler ebenfalls in ihrem Werk aufgreift. Dieser Monolog wird von einer schlagkräftigen Männerposition durchbrochen. Im Folgenden wechseln sich Mann und Frau in knappen Einzelsätzen ab. Wobei die Frau lediglich wiederholend vom Kind spricht, die Männerposition hingegen stetig dominanter in ihrer Aussage wird. Die Mutterfloskeln wirken in ihrer Wiederholung überzeichnet und stupide. Die Männerposition dagegen wird stärker und zeigt, wie auch „The Hidden Mother“, das veraltete Frauenbild. Es entsteht ein Kontrast zwischen Liebe und Rolle. Zum Schluss verfällt die Frauenposition wieder in einen Monolog. Die Sätze fließen rückwärts bis sie sich in einzelne Worte auflösen, wie die Farben der Fotografien und die Geschichte verblassen können.

Gesprochen trennen sich die Positionen nicht so deutlich wie im geschrieben Wort: Beginnend ist die Männerposition linksbündig und die Frauenposition – entgegen unserem gewohnten Schriftbild – rechtsbündig angelegt. Doch hier laufen sie aufeinander zu und entfernen sich nicht, wie es in den Aussagen der Fall ist. Der Text löst sich in einzelne Worte und rieselt wie der Sand in einer Sanduhr davon.

Reflexion

Bereits auf der Documenta 13 habe ich (im Duo) mit einer Performance auf ein Kunstwerk reagiert. Auch für das Werk „The Hidden Mother“ wurde das Wort meine Reaktion. Doch diesmal war für mich der performative Charakter des Vortragens nicht so einschneidend wie bei der Documenta. Der Schreibakt hat mich mehr fasziniert. Denn aus einem spröden Dialog formten sich Ideen, Abstraktionen und Gerüste, die es zu bekleiden galt. Ich verschwand in der Auseinandersetzung mit Gesehenem, das passend auf das Papier gebracht werden sollte. Ich entschied mich spontan, kurz nach meinem Vortrag, für ein Schriftbild, welches ebenfalls eigenständig auf das Werk reagiert.

Gedicht:

Reaktion auf: Hephaestus von Matthew Monahan (Gruppenausstellung Arsenale)

Von Lisa Kehren

Ich habe mich für die Skulptur „Hephaestus“ von dem amerikanischen Künstler Matthew Monahan entschieden. Matthew Monahan wurde 1972 in Eureka, Kalifornien, geboren.

Monahan studierte an der Cooper Union School of Art in New York und an der Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Er stellte seine Skulpturen und Bilder schon in vielen verschiedenen Galerien, Sammlungen und Museen aus, wie zum Beispiel im Museum of Contemporary Art, in Los Angeles, in der Royal Academy und der Saatchi Gallery in London und nun auch dieses Jahr auf der Biennale in Venedig.

Matthew Monahan vereint sowohl verschiedene Kulturen, als auch verschiedene Materialien in seinen Werken.

Hauptsächlich verwendet er Material mit dem in der Vergangenheit gearbeitet wurde, wie Papier, Bienenwachs, gebrannte Ziegelsteine oder Bronze.

Diese Vereinigung aus verschiedenen Kulturen und Materialien faszinierte mich, zumal die Kulturen so im Werk vermischt sind, dass sie im Gesamtwerk nicht mehr zu unterscheiden sind.

Bezieht man diesen Aspekt auf die heutige Gesellschaft, lassen sich Parallelen ziehen.

Denn durch die Globalisierung wird vieles generalisiert. Kulturgüter gehen verloren und werden durch Massenprodukte ersetzt. Der Begriff „Melting Pot“ gewinnt immer mehr an Aktualität.

Gerade auf der Biennale ist, so finde ich, die Vereinigung von Kulturen ein großes Thema.

So viele Länder haben die Möglichkeit ihr Land und gegebenenfalls ihre Kultur und Identität zu präsentieren. Man begibt sich auf eine kleine Weltreise.

Inspiriert von diesen Gedanken, wollte auch ich die Gelegenheit nutzen, verschiedene Kulturen in einem Werk zu vereinen.

Zuerst kam die Idee auf, den Hephaestus nachzubilden und zwar mit Verpackungen von internationalen Produkten, wie Pizza- oder Nudelkartons, Olivenöl Flasche und sonstige Verpackungen, die der Supermarkt bietet.

Doch nach weiteren Überlegungen gefiel mir die Idee, Broschüren und Flyer der einzelnen Pavillons zu benutzen, deutlich besser, weswegen ich dies auch in die Tat umsetzte.

Als „Körper“ benutze ich meine Wasserflasche und diese wurde nun mit den einzelnen, bunt gemischten Teilen der Broschüre beklebt. Ich versuchte die äußere Form möglichst am Original zu halten. Letzten Endes muss ich allerdings gestehen, dass mir die Idee deutlich besser gefällt als die Umsetzung, weil die Wasserflasche mit den Papierschnipsel leider nicht so beeindruckend wirkt. Ohne das Hintergrundwissen und ein Bild vom echten Hephaestus könnte man sicherlich keinen Bezug herstellen. Vielleicht wäre Draht geeigneter gewesen, um den Körper zu formen.

Zu den anderen Parts:

DIY Biennale Venezia – Part 1

DIY Biennale Venezia – Part 2

DIY Biennale Venezia – Part 3